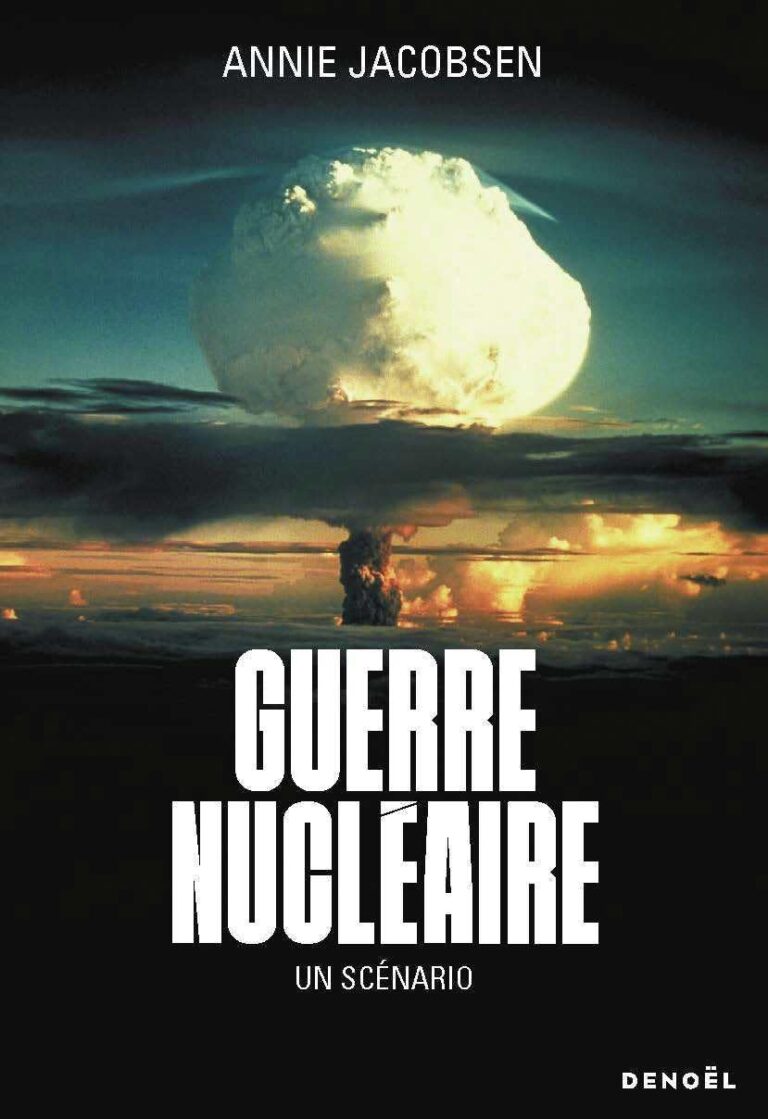

Il faut lire le livre de Annie Jacobsen. Ne serait-ce que parce que la presse spécialisée s’est déchaînée contre elle. À croire que son roman, « Guerre nucléaire, Un scénario », chatouille vraiment là où cela pourrait faire mal.

Le dirigeant de la Corée du Nord a perdu patience. Il a donné l’ordre de lancer un missile nucléaire sur le Pentagone, aux États-Unis. Soixante-douze minutes plus tard, le monde a changé de visage. Radicalement. Éliminons d’emblée la première critique qui souligne le caractère impossible de ce scénario. Qui aurait pu croire à l’élection puis à la réélection de Donald Trump, à l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, ou encore à la prise de contrôle du territoire absolue de Hong Kong par la Chine. « Guerre nucléaire, Un scénario » est un thriller sacrément bien documenté et qui s’appuie sur toute une série de documents déclassifiés et d’entretiens avec les plus grands spécialistes du nucléaire. Au moment où l’on parle de diplomatie agressive de la part de Vladimir Poutine avec son missile « Orechnik » balancé sur la ville de Dnipro en territoire ukrainien, on est en droit de se montrer un peu moins tatillon que les spécialistes du genre, et de se laisser porter par cette histoire qui fait froid dans le dos, dans le contexte actuel de géopolitique internationale.

Le décompte a commencé. Il 4 h 03 du matin en Corée du Nord. Le Hawasong-17, surnommé « le monstre », par les analystes, a entamé son ascension. Trente-six mille kilomètres au-dessus de la Terre, le satellite américain détecte la chaleur produite par le moteur-fusée. C’est le niveau d’alerte le plus élevé depuis les attaques 11 septembre 2001, contre l’Amérique. À la quinzième seconde, les plus avertis ont compris que le missile se dirigeait droit vers le continent nord-américain. Le déroulement du récit repose alors sur un minutage très précis de l’engin. 15 secondes, puis une minute, 2 minutes 30 secondes et ainsi de suite jusqu’à la 72 -ème minute. À cet instant précis, à cause d’une série de malentendus et de méfiance congénitale l’un envers l’autre, le pouvoir russe sourd aux appels des Américains et convaincu que ces derniers vont les attaquer, envoie 1 000 têtes nucléaires. Soit un déluge de feu qui va durer vingt minutes. La Troisième Guerre mondiale a eu lieu. Des millions de morts et de blessés jonchent ce qui reste de la planète. Personne n’a gagné. La certitude que, si l’arme nucléaire est possédée par plusieurs nations la dissuasion l’emportera, a échoué.

C’est une fiction. Mais l’auteur qui est aussi journaliste d’investigation, finaliste du Prix Pulitzer 2016, a bien travaillé. Elle a consulté des centaines de documents déclassifiés, interrogé des dizaines de spécialistes. Cela crédibilise l’ouvrage. Forcément. Ainsi découvre-t-on, que dans les années 50 et dans le plus grand secret au fin fond de l’Amérique, des scientifiques on travaillé à l’élaboration de protocoles préventifs, censés permettre au gouvernement américain de continuer à fonctionner, alors même que des centaines de millions de leurs compatriotes auront péri « dans une apocalypse d’une ampleur sans précédent ». En ce jour de décembre 1960, un groupe d’hommes politiques et militaires dans un délire de toute puissance après les bombardements sur le Japon, envisage des tas de scénarios. Le premier contre la Russie qui verrait l’envoi de 40 mégatonnes de bombes (4 000 fois plus qu’à Hiroshima) contre l’Union soviétique. Une autre réunion envisage l’attaque contre la Chine qui causerait la perte de la moitié de la population chinoise. On doit ces informations à John H. Ruben, 90 ans, sous-directeur de la recherche et du développement de la défense qui, pris de remords, s’est livré dans un court récit autobiographique. C’était en 2008, l’homme est vieux et fatigué. Il a besoin de s’épancher. « J’avais le sentiment d’avoir participé à un véritable plan d’extermination de masse », écrit-il. Pas vraiment les valeurs américaines, rappelle John H. Ruben, mais personne ne dit rien. « Le plan de guerre nucléaire débattu, se rappelle- t-il, prévoyait l’extermination de 600 millions de Russes, Chinois, de Polonais, de Roumains, de Tchèques… de Japonais, d’Indiens ou encore d’Afghans. Les Allemands ont eu leur solution finale, nous, nous avions le SIOP, le plan de guerre nucléaire. » Heureusement tout est resté dans les placards et les imaginations folles des apprentis sorciers de cette époque.

La romancière a préféré changer les règles d’un jeu mortifère et imaginé une attaque contre son pays. Elle décrit par le menu le temps de réaction et de décision en théorie nécessaires, des plus hautes autorités du gouvernement américain après l’attaque. Cela donne le tournis. Il faut commencer par mettre le président à l’abri, lui et la mallette qui contient les codes de l’arme nucléaire. Si la hiérarchie militaire obéit à des règles très strictes, les ordres étant transmis du haut vers le bas, le président est son propre maître et n’a besoin d’aucune autorisation. Il est le seul habilité à ordonner un tir nucléaire. De quoi donner des sueurs froides au gars en poste, à cette seconde historique. Dans la mallette de la vie ou de la mort, il y a un Livre noir dont le contenu qui passe en revue les options nucléaires, est top secret. Le président qui n’y connaît rien, doit attendre les avis de ses conseillers. L’attente est importante. « S’il donne l’ordre de tirer, c’est une guerre à grande échelle assurée ».

L’ouvrage d’Annie Jacobsen est un mélange d’intrigue et de faits ultra documentés. La journaliste passe en revue tout le travail de développement des bombes nucléaires depuis le début des recherches. On suit à la seconde près la désintégration de l’Amérique et du reste de la planète. On comprend que la notion de guerre préventive est devenue plus que jamais dangereuse. Aujourd’hui, neuf pays détiennent des armes nucléaires : les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Royaume-Uni, le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du Nord. Au train où vont les choses, et depuis que le docteur Folamour a pris possession de la Maison Blanche, le roman de la journaliste américaine est un rappel salutaire que le recours à cette arme dévastatrice relèverait de la pure folie. Que ceux qui s’imaginent qu’ils pourraient se cacher dans des bunkers croyant ainsi échapper à cette force létale, se mettent le doigt dans l’œil. Et là, la fiction rejoint ce que nous connaissons de la réalité avec Hiroshima. En admettant que ces fameux bunkers sauvent la vie de quelques uns, leur remontée à la surface serait fatale. Faim, soif et radiations. « Nous sommes sur le fil du rasoir, écrit Annie Jacobsen. Et si la dissuasion échoue ? »

« Guerre nucléaire, Un scénario » de Annie Jacobsen, traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine Lalechère, Éditions Denoël, 450 pages, 24 euros.