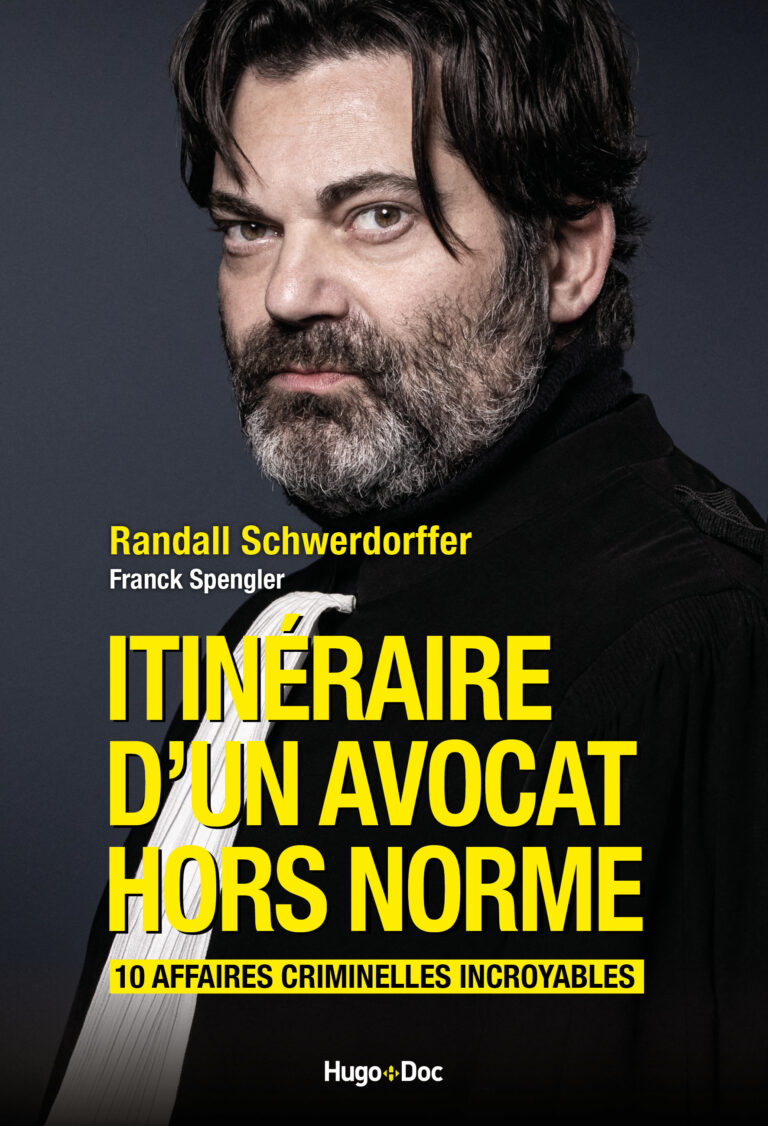

Son allure, jean usé, chaussures ultra pointues et manteau style redingote grise au revers de velours noir, envoie un signal trompeur. L’avocat Randall Schwerdorffer, le regard profond et velouté, ressemble à l’écrivain américain James Ellroy : tout en trompe l’œil. Ce fils de parents militaires n’est pas plus funky que rock. D’ailleurs, il le dit lui-même : « Je ne suis pas un homme de mon temps ». Sa taille impressionnante, un mètre 90 à la louche, et sa carrure de colosse lui confèrent une impression de force de la nature et nous rappellent que la justice n’est rien sans la puissance qui permet de la faire appliquer. Le glaive a dévié de sa course, la balance tangue et l’avocat réclame que justice soit faîte.

Son livre est un plaidoyer. L’homme de loi malmené, diffamé (il a gagné son procès) assure sa propre défense assisté parfois par des confrères bienveillants qui s’expriment à tour de rôle et cadencent « Itinéraire d’un avocat hors norme », un ouvrage co-écrit avec Franck Spengler. On devine que le géant a vacillé. Il faut dire que la charge médiatique qui lui colle aux basques depuis l’affaire Jonathann Daval (condamné à 25 ans de prison en octobre 2017 pour le meurtre de sa femme, Alexia Daval) ne faiblit pas. Désormais, ses sorties ne passent plus inaperçues. « Je n’en reviens toujours pas, dit-il aujourd’hui, assis devant un paquet de procès-verbaux à étudier. Et je l’avoue, je suis sur la défensive depuis ce procès. Je n’avais jamais connu une telle exposition médiatique avec des commentaires et des appréciations d’une violence inouïe. J’ai été jugé sur ma communication, mes éléments de langage, comme on dit aujourd’hui. Je me souviens d’un soir, je rentre à la maison et je trouve ma femme devant un verre de Chablis, assise au fond du canapé et qui me dit : « Cela fait deux heures que j’entends des horreurs à ton sujet ». Je ne comprends toujours pas ce délire autour d’une affaire ordinaire qui n’aurait jamais dû aller aussi loin en place publique. » Alors, il a pris la plume, lui à qui on a reproché des prises de paroles ou des mots maladroits. « Le livre reste l’espace de liberté absolu », affirme – t – il, avec force. « Itinéraire d’un avocat hors norme » qui revient sur dix affaires criminelles plaidées par Schwerdorffer seul ou accompagné, sent le souffre, relève d’une mise à plat offensive pour cet adepte des arts mariaux. La justice est un sport de combat dont Randall Schwerdorffer se saisit à bras le corps, une façon de régler ses comptes tout en campant sur ses positions. « Nous sommes devenus une sorte de thermomètre socio-judiciaire lancé à toute vitesse sur une rampe de lancement émotionnelle. J’ai écrit pour réfléchir deux minutes, pour essayer d’initier des réflexions sur ce que signifie les différents passages à l’acte, pour provoquer des discussions. »

Évacuons tout de suite, la star américaine, Steve MacQueen qui pourrait expliquer le patronyme du Bisontin. Juste une question d’époque, balaie l’homme de loi, son frère s’appelle, Ronald. En réalité, sa mère secrétaire militaire, féministe à la « Georges Sand » et pas à la « Nabila » lui avait préféré un jeune soldat. Toute la famille voyagera au gré des affectations du papa qui finira général. Ce dernier se montrera perplexe devant le choix de son fils d’embrasser la robe. Celle du droit. « Il trouvait que ce n’était pas forcément un vrai métier mais nos parents nous ont laissés libres de choisir. » Pas la peine de torturer cet homme de 54 ans ou de le questionner des heures pour lui faire admettre qu’il a choisi cette voie un peu par hasard, pensant bien gagner sa vie mais qu’une fois sa décision prise, il a cravaché. Déjouant les pronostics encore une fois, le baveux lâche que sa première passion allait au droit du travail, par amour de la technicité. Amour que l’on retrouvera plus tard dans sa façon d’appréhender le droit pénal. « Nous sommes des techniciens, s’emporte presque Randall Schwerdorffer, il n’y a rien d’artistique, je n’aime pas les effets de manche, je trouve même cela « médiocrisant ». Nous sommes là pour appliquer le droit et défendre nos clients. » Cette bifurcation vers le pénal, il la doit à un souvenir, un banc d’école sur lequel, enfant, il a été souvent persona non grata. Éternel petit nouveau, il était systématiquement dégagé par les plus anciens. « J’ai appris à me défendre. Mais c’est aussi une forme d’injustice que j’ai réparée plus tard parce qu’être avocat, c’est être contre ceux qui ne respectent pas la loi. »

Adulte, il pose ses valises à Besançon. Une ville à taille humaine, 130.000 habitants, il a détesté Paris, trop bruyant et violent (c’est là qu’il se met aux arts martiaux), et les « plus belles affaires sont en province ». Pas de syndrome de Rastignac chez le bonhomme qui affirme ne pas avoir besoin de « sur gagner » et qui vit au milieu de la forêt avec sa femme avocate du droit des affaires, montée dans le train politique de « En marche », et de leurs deux garçons. Le plus grand, né d’une précédente union, est en prison pour possession et trafic de drogue. Randall Schwerdorffer ne se dérobe pas : « Je laisse la justice faire son travail. Lorsqu’on ne respecte pas la loi, on paie. » Le Bisontin garde toutefois en mémoire quelques grandes tirades de son général de père : comme celle de ne jamais lui faire honte. Encore un signal d’une raideur insoupçonnée chez l’avocat qui saisit l’occasion de parler morale : « La loi est commune à tous. Alors que la morale est à géométrie variable. Donc si vous ajoutez de la morale à la loi, ça ne marche pas. »

Et il ne rigole pas, quitte à aller à contre-courant des grandes tendances sociétales. Prenez la légitime défense. Les magistrats n’aiment pas ce genre de dossier. Schwerdorffer se frotte les mains. Remettre du bon sens là où la société déraille, une de ses spécialités. L’affaire Florian F. est ainsi disséquée dans le livre afin d’étayer son propos. C’est l’histoire dramatique d’un jeune militaire accusé d’avoir poignardé un autre homme d’un coup de couteau, au cours d’une rixe dans les rues de Sarrebourg. Ce que Florian F. ne nie pas. La vindicte populaire crie au-scandale. Ces soldats sont incapables de se tenir. Mais pour l’avocat qui a récupéré toutes les vidéos des caméras de surveillance du périmètre, la question est de savoir s’il s’est défendu et dans quelle proportion. Les images lui donnent la réponse. « La légitime défense ce n’est pas un « permis de tuer », mais c’est « un permis de se défendre » et la loi n’exige pas que l’on soit au bord de la mort pour se défendre. » Florian F. sera acquitté une première fois aux assises de Metz puis définitivement en appel, à la cour de Nancy.

MeToo et Schwerdorffer. Sans aucun doute, un gros point de crispation. Un malentendu ? Pas vraiment. » Le néo-féminisme ne me plaît pas. Les différences sont légitimes. Or en ce moment, on est dans le contre-nature. » Ce grand macho à l’ancienne qui préfère avoir cinq secrétaires plutôt qu’une adresse mail ou être présent sur les réseaux sociaux, n’apprécie guère les féministes à la Sandrine Rousseau et à la Marlène Schiappa, ex-ministre déléguée à la Citoyenneté. D’ailleurs, à l’évocation de cette dernière, il contre-attaque.« C’est une redoutable politique, concède – t – il, avec un sourire carnassier, mais au fond, est-elle vraiment concernée par la cause féministe? » Randall Schwerdorffer considère s’en tenir aux faits et au droit. Mais l’avocat prône les subtilités. Le destin d’une ou d’un accusé en dépend souvent. Ainsi, s’appuie – t – il dans son livre sur trois crimes commis sur trois femmes. L’un « passionnel », l’autre « possessionnel » et enfin le dernier « obsessionnel ». Une rigueur sémantique qui peut faire basculer un procès et qui doit tout à la technicité prônée par l’homme qui passe ses journées en robe comme il aime à le rappeler non sans un brin d’humour ou de provocation. Au choix. « Il s’est fait de plus en plus connaître, confirme son confrère Maître Truchy, par le nombre de victoires acquises justement grâce à l’exploitation de la procédure pénale. » Une approche procédurière de la procédure qui, sur 133 affaires criminelles dont 20 en partie civile, lui a permis d’obtenir 24 acquittements.

Aussi choisit-il très soigneusement ses jurés. « Pour l’affaire Daval, je ne voulais que des femmes, assène – t – il, en vieux briscard des prétoires. Et j’ai eu raison, Jonathann Duval a échappé à la perpétuité. Seules des femmes pouvaient se permettre de juger une autre femme dans la société d’aujourd’hui. » Il se félicite à l’avance des trois dossiers qu’il a en ce moment sous le coude. Trois crimes commis par des femmes. « Je vais pouvoir tout dire sur les hommes, même des horreurs. » La promotion de ce troisième ouvrage s’annonce compliquée. « Je suis « cancellé », je ne peux plus faire de promos sans déchaîner les néo-féministes. Alors, toutes les séances ont été annulées. Il reste mon ami libraire à Besançon. Il est originaire d’Iran et m’a dit : « Je viens d’un pays où la liberté d’expression n’existe pas. Je ne vais sûrement pas te censurer. »

« Itinéraire d’un avocat hors norme » de Randall Schwerdorffer avec Franck Spengler, aux Éditions Hugo Doc, 256 pages, 19,95 euros.